絵画教室の思い出

絵画教室の体験に行ったのは、2024年の春のことでした。

それから1年間通い続けましたが、デッサンの基礎を一通り学べたことや生活上の理由などもあり、一区切りついたということで退会しました。

先生は非常に理論的に教えてくださる方で、また是非絵を習いたいと思っているのですが、その中でも特に印象に残った言葉があります。

それは、「写真は似ていない」という言葉でした。

「見えたまま描いてしまうと写真のような模写になってしまうが、立体感を伝えるためには陰影を意識する必要がある」というような文脈で出てきた言葉でした。

デッサンをやる前の私は「写真が似ていないなんてことはあるのか?」と思っていたのですが、確かに見えたまま描くより陰影や稜線を強調した方が本物の立体感が伝わってくるような気がしてきて、この感覚をうまく言葉として言い表せないかをずっと考えていました。

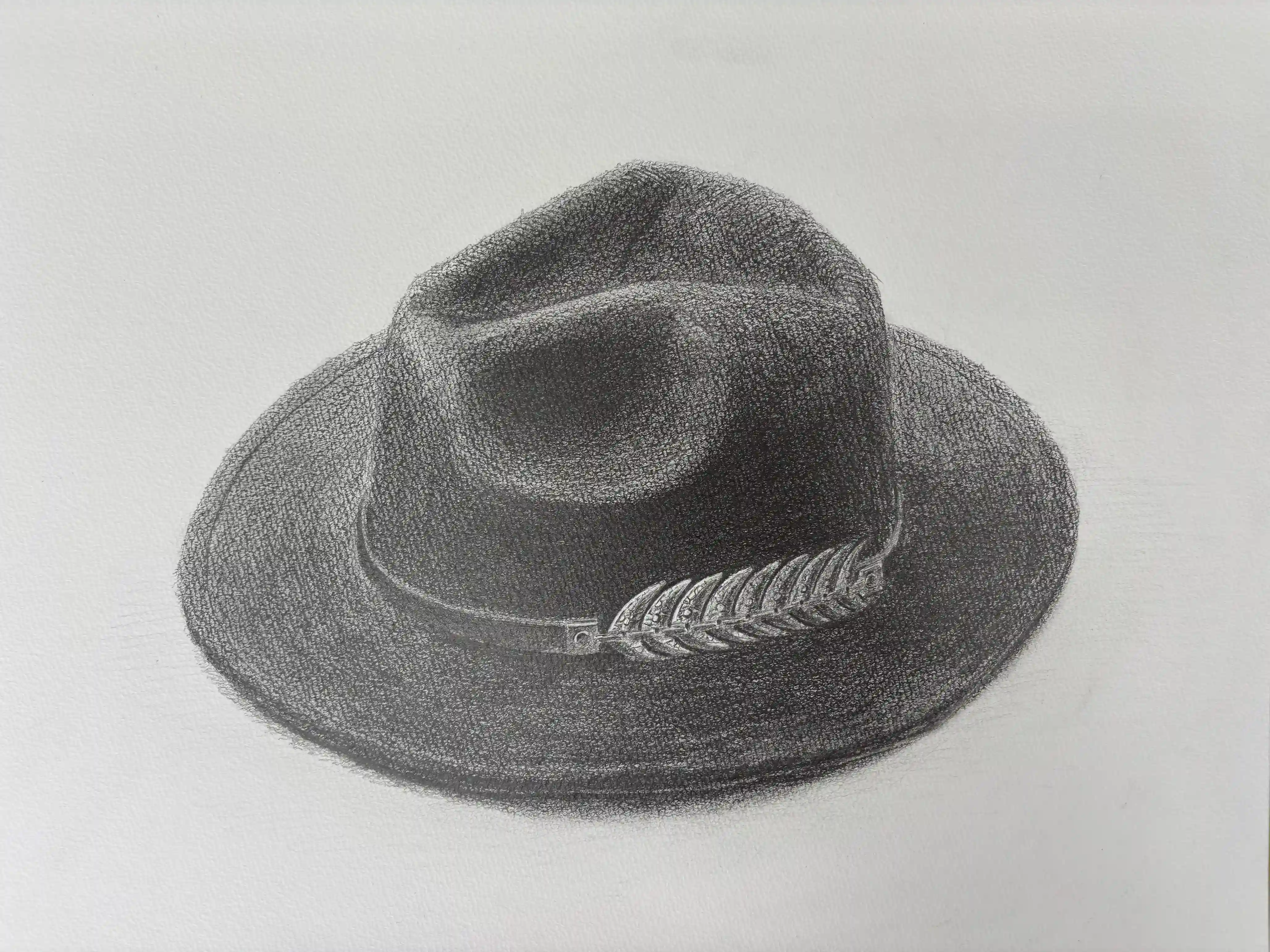

筆者が絵画教室で描いた帽子のデッサン。モチーフは真っ黒な帽子なのだが、陰影や手前と奥の変化を強調して描いたことで意識に立体として立ち現れて来て、まるで手に取れそうな感じがしないだろうか?

筆者が絵画教室で描いた帽子のデッサン。モチーフは真っ黒な帽子なのだが、陰影や手前と奥の変化を強調して描いたことで意識に立体として立ち現れて来て、まるで手に取れそうな感じがしないだろうか?

立体感の謎

私たちは、物を立体的に見ることができます。

しかし、冷静に考えるとこれは不思議なことではないでしょうか。

というのも、網膜に映る像は平面なのに、それを脳が処理したことで意識には立体として立ち現れることが飛躍しているように思えるからです。

これに対して、「私たちには眼が二つあり、両眼の視差により立体的に見えるのだ」という説明が考えられますが、しかしこれは生理学的な「立体視」の説明であって、それがどうして立体として意識に立ち現れるのかという「立体感」の謎に答えたものではありません。

眼というカメラや脳という画像処理ソフトウェアの解明が進んだとしても、意識とは何かという究極の謎は変わらず残り続けるのだと思います。

立体感は謎のままですが、このことは「写真は似ていない」という言葉に関する洞察を与えるものだと思います。

なるほど確かに写真は似ていますが、それは網膜に映る平面の像として似ているのであって、私たちの意識に立ち現れてくる像としては似ていないのではないでしょうか。

一方で、陰影を強調した絵は網膜に映る平面の像としては似ていないかもしれませんが、私たちの意識には似たものとして立ち現れてくるのではないでしょうか。

絵画教室を退会してしまったので、先生に真意を問うことはできませんが、今後もこのモヤモヤを抱えながら歩いていきたいと思います。

感動は追憶することしかできない

「何か絵を描いてみたい。そうだ、感動したあの風景を描いてみよう。」

そう思って絵を描こうとした人は多いのではないでしょうか。

私の場合は、石垣島に行ったついでに船で日本最南端の有人島である波照間島に行き、電動キックボードで坂を下りてニシ浜に着いたときの光景が忘れられません。

波照間島のニシ浜で撮った写真。梅雨明け直後なので奇跡的に無人だった。

波照間島のニシ浜で撮った写真。梅雨明け直後なので奇跡的に無人だった。

しかし、初めて「見えた」ときの感動は上記の写真とは少し違う気がするのです。

坂を下ったときに、ニシ浜が目の前に広がったときの様子を記述するには、「視る(look、watch)」というよりも「見える(see)」という表現が適切な気がします。

そう、ニシ浜を能動的に視ようとしたのではなく、ニシ浜が否応なしに視界に飛び込んできて、いわゆる「波照間ブルー」と呼ばれるエメラルドグリーンの海の美しさに圧倒されたのです。

圧倒されてから数秒後には、「見える(see)」から「視る(look、watck)」に意識を切り替えることができ、そのときにはより分析的に視界に広がる光景を捉えることができました。

上記の写真は私が感動したときに私の意識に浮かび上がった像ではなく、分析モードの私の意識に浮かび上がった像に近いのだと思います。

感動しているときには感覚器官や意識が受動的なモードになっており、能動的に観察することはできないため、「あんな感じだったかなぁ」と追憶することしかできないのかもしれません。

私が感動していたときのニシ浜の風景は、エメラルドグリーンの絵の具がキャンバスにぶちまけられたような、輪郭が曖昧で対象がぼやけたまるで抽象画のような像に近いのだと思います。

モヤモヤを抱えて歩く

絵を描いていたら、意識とは何かという究極の謎にぶち当たり、なんだか途方も無いような気持ちになってきました。

しかし、モヤモヤを抱えて歩いているうちに、立体感に関する洞察を得られたり、感動しているときと分析しているときの意識の志向性の違いに気づけたりしたときは、スッキリした感覚になって気持ちがよいです。

もっとも、スッキリできない永遠の謎の方が多いでしょう。でも、考えを整理したり答えを見つけたりすることと同じぐらい、問いを立てること自体にも価値はあるのだと思いますし、これからもモヤモヤと共に歩いていきたいと思います。